長期優良住宅の断熱等級は5で十分?認定制度の概要と今後の義務化の動向も解説

「長期優良住宅の断熱基準はどれくらい?」「認定基準の断熱等級4・5でも大丈夫なのか知りたい」とお考えの方へ。

福井・石川の工務店「ノークホームズ」が、長期優良住宅の認定条件やメリット・デメリット、住宅性能表示制度と断熱等級、最新の省エネ住宅について詳しく解説します。

| コラムのポイント |

|---|

|

このコラムを読むと長寿命な省エネ住宅をリーズナブルな価格で建てるヒントが見つかりますので、ぜひ最後までごらんください。

▶ノークホームズの施工事例集

※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。

目次

長期優良住宅の認定条件とは

長期優良住宅とは「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」を指します。

簡単に言うと、長い間快適に住めるハイスペックな住宅という意味です。

2009年に長期優良住宅の認定制度が始まってから2022年までの間に、累計1,446,057戸(全新築住宅着工戸数に対して29.3%)の新築戸建住宅が建てられました。

参考:国土交通省|長期優良住宅の認定状況について(令和5年3月末時点)

では、まず長期優良住宅の認定条件を紹介します。

省エネルギー性能・断熱性能

長期優良住宅は電力などのエネルギーに頼らず快適な住環境を確保できるようにするために、省エネ性・断熱性が重視されます。

「断熱等性能等級5、かつ一次エネルギー消費量等級6」以上であることが認定条件です。

断熱等級については以下の記事でも詳しく解説しています。

>断熱等級4と新基準5・6・7はどれくらい違うのか|対応メーカーの選び方、省エネ等級との違いも解説

耐震性能

地震の多い日本においては、家を長持ちさせて安心安全な生活を確保するためには、耐震性能が欠かせません。

長期優良住宅では、2022年10月から建築基準法で定められている最低基準の耐震性能よりも高い「耐震等級等級3以上であること」が求められます。

耐震等級については以下の記事でも詳しく解説しています。

>耐震住宅とは|メリット・デメリット・特徴・耐震等級について解説

劣化対策

長期優良住宅は長期間住み続けられるように、「劣化対策等級3(新築住宅)」以上であることが認定条件です。

このほかにも、、構造種別ごとに細かい条件が設定されており、木造住宅の場合は床下及び小屋裏に点検口を設置し、点検作業がスムーズにできるように床下空間の有効高さを330mm以上とする必要があります。

維持管理・更新の容易性

戸建住宅の寿命に影響を及ぼすのは、目に見える表層的な部分や強度を保つための構造体だけではありません。

電気配線やガス管、給排水管などの定期点検やメンテナンスが必要です。

そのため、長期優良住宅の認定条件には「維持管理対策等級(専用配管)等級3」以上であることも含まれます。

居住環境

長期優良住宅は、家そのものの耐久性に加えて、周囲環境との調和も求められます。

そのため、敷地エリアの地区計画や景観条例、まちなみ計画など、建築基準法以外のルールに違反していないことが条件です。

住戸環境

快適な住環境は空間の広さによっても左右されます。

そのため、一戸建て住宅は居住面積が合計75㎡以上で、少なくとも1階が40㎡以上(階段を除く)であることが条件です。

店舗併用住宅など居住目的以外のスペースがある場合は、居住目的で使用する部分のみで基準を満たす必要があります。

維持保全計画

長期優良住宅ならではの要件とも言えるのが、維持保全計画の作成義務です。

新築から最低10年に一度は維持保全計画に沿って定期点検を実施し、結果に応じて修繕や補修、改修する必要があります。

定期点検の対象は、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分、給排水設備などです。

災害配慮

自治体が洪水や地滑りなどの災害発生リスクがあるとするエリアに家を建てる場合は、そのリスク内容に応じて所管行政庁が定める措置を講じる必要があります。

参考:国土交通省|長期優良住宅のページ|認定制度概要パンフレット(新築版)

福井県で長期優良住宅・デザイン性の高い注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

世界基準の断熱等級7×耐震等級3の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

▶ノークホームズの施工事例集

次の章からは、認定長期優良住宅を建てるメリットを紹介します。

認定長期優良住宅のメリット

マイホームを新築する際に長期優良住宅の認定を受けると、いくつかのメリットを受けられます。

家が長持ちする

長期優良住宅の認定を受けるためには、劣化対策や維持管理、保全をしやすいプランであることが条件です。

つまり、必然的に家が長持ちするということです。

国土交通省の試算では長期優良住宅の構造躯体期待耐用年数は「100年超」とされており、親・子・孫と三世代に渡り家を住み継ぐことも無理な話ではありません。

参考:国土交通省|期待耐用年数の導出及び内外装 設備の更新による価値向上について

税控除の対象になる(住宅ローン減税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税・不動産取得税)

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の対象となる新築住宅は、以下の省エネ住宅に限られます。

- 認定長期優良住宅

- 低炭素住宅

- ZEH水準省エネ住宅

- 省エネ基準適合住宅

その中でも認定長期優良住宅と低炭素住宅は、対象となる借入限度額が4,500万円と最も高く、省エネ基準適合住宅よりも1,500万円も高く設定されていることから、より多くの税控除を受けられるのです。

長期優良住宅は住宅ローン減税の優位性に加えて、そのほかの税金についてもメリットがあります。

- 一般住宅よりも登録免許税率が低い

- 一般住宅よりも不動産取得税の控除額が多い

- 一般住宅よりも固定資産税の軽減期間が長い

ただし、それぞれの減税制度・税控除特例を利用するためには所有者や床面積に関する条件があるため、事前に詳細を確認しておきましょう。

住宅ローン金利の優遇を受けられる

長期優良住宅を建てる場合は、住宅ローンの金利が引き下げられる可能性があります。

例えば、住宅金融支援機構フラット35では認定長期優良住宅のみが対象の「フラット35S」プランがあり、契約から5年間は年利が0.25〜0.75%引き下げられます。

地震保険の割引を受けられる

長期優良住宅の認定を受けると、免震建築物割引もしくは耐震等級割引の対象となり、地震保険が安くなります。

| 割引の名称 | 割引の割合 | 適用条件 |

|---|---|---|

| 免震建築物割引 | 50% | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「免震建築物」であること |

| 耐震等級割引 | 耐震等級3=50% 耐震等級2=30% 耐震等級1=10% |

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「耐震等級1」以上を取得していること |

| 耐震診断割引 | 10% | 現行の建築基準法における耐震基準を満たしていること |

| 建築年割引 | 10% |

昭和56年6月1日(建築基準法改正後)以降に新築された建物であること=旧耐震建物ではないこと |

長期優良住宅の耐震に関する認定条件は、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級2以上もしくは免震建築物であること」であるため、30%もしくは50%の割引を受けられます。

利用できる補助金が増える

住宅の長寿命化は省エネの観点から国が強く推し進めている課題であることから、長期優良住宅の認定を受けるとより多くの補助金制度の対象となります。

例えば、2025年に実施される「子育てグリーン住宅支援事業」を利用して長期優良住宅を新築すると、最高で100万円/戸を受け取れます。

その他の補助金制度については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

>【2025年版】長期優良住宅に使える補助金は?条件や申請方法まとめ「子育てグリーン住宅支援事業」も解説

不動産価値を維持しやすい

認定長期優良住宅は、建物の性能が高くさらに劣化対策を講じていることが公的に証明されます。

また、維持保全計画による定期点検が実施されるため、不具合が少ないと判断される点もポイントです。

そのため、不動産価値を維持しやすく、何世代にも渡り住み継げられることに加えて、売却する際も他の物件と差別化できます。

福井県で長期優良住宅・デザイン性の高い注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

世界基準の断熱等級7×耐震等級3の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

▶ノークホームズの施工事例集

次の章からは、認定長期優良住宅を建てる前に知っておいていただきたいデメリット・注意点を紹介します。

認定長期優良住宅のデメリット・注意点

認定長期優良住宅にはいくつものメリットがありますが、一方で事前に知っておくべきデメリットや注意点もあります。

認定を受けるのに費用がかかる

長期優良住宅は建築基準法によって定められている“最低基準”よりも高い断熱性や耐震性が必要で、劣化対策や維持管理の容易性に関する条件をクリアするためにも費用がかかります。

また、設計時の省エネ計算や申請書類作成費用や認定手数料、手続き代行料など併せて20〜30万円程度の諸経費も必要です。

ただし、長期優良住宅の認定を受けると税法上のメリットがあり、さらに光熱費を減らせて家が長持ちするので、長期的に見ると住宅にかかるコストを削減できます。

定期点検に費用がかかる

長期優良住宅の認定を受けるためには、新築時に維持保全計画の提出を求められます。

維持保全計画に沿った定期点検はご自身で実施しても違反になりませんが、点検対象である「構造耐力上主要な部分・や雨水の浸入を防止する部分・給排水設備」の劣化を見極めるためには専門的な知識が必要です。

そのため、多くの方は定期点検をプロに依頼し、1回につき3〜5万円程度の費用がかかります。

ただし、新築時のアフターサービスとして定期点検を無料で実施する工務店やハウスメーカーもあるので、事前に保証やサポートサービスの内容を確認しましょう。

ノークホームズでは、初期保証10年、最長60年の長期住宅瑕疵保証プログラムを提案しております。

お困りの際にすぐ専門スタッフに相談できる24時間対応サポートも実施しておりますので、詳しくは以下のページをご覧ください。

点検口の設置が必要

木造の戸建住宅で長期優良住宅の認定を受ける条件として、「床下・小屋裏の点検口設置」があります。

基礎や梁などで分断されたそれぞれの床下・小屋裏スペースを漏れなく点検できるように、間取りによっては家の中にいくつもの床下点検口や天井点検口を設置しなくてはいけません。

自治体によってはダウンライトを取り外してそこからファイバースコープを使って点検することも認めていますが、いざ何か不具合が見つかって修繕する場合は床や天井を部分解体しなくてはいけない可能性が高いです。

「点検口がインテリアの邪魔になって嫌」という方は、クローゼット内部など目立たない場所へ点検口を設置できる間取りにしましょう。

床下点検口は床下収納庫で代用できます。

着工後のプラン変更が難しい

長期優良住宅の認定申請は、着工前に行われ、一度図面で審査されます。

着工後に以下の仕様を変える場合は計画変更届を提出して再度申請を受ける必要があり、工期が長引き追加費用がかかる可能性は決して低くありません。

- 窓や玄関ドアの仕様変更

- 屋根材・外壁材の仕様変更

- 水回りの位置変更に伴う設備配管計画の変更

- 点検口の数量・位置変更

- ダウンライトからその他照明器具への変更

参考:国土交通省|長期優良住宅のページ|長期優良住宅の認定を受けた後は|長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

そのため、長期優良住宅を建てる場合は一般住宅以上に初期段階でのプラン検討が重要です。

リフォームする場合は計画変更申請が必要

長期優良住宅の認定を受けた住宅は、10年・20年後に増改築リフォームをする際も基準に適合しているか審査を受けます。

工事着手前に所管行政庁へ計画変更申請をする必要があるため注意しましょう。

ただし、すべてのリフォームが申請対象ではありません。

| 計画変更申請が必要なケース例 |

|

| 計画変更申請が必要ないケース例 |

|

計画変更申請が必要ないリフォームでも、メンテナンスの状況に関する記録の保管は求められます。

参考:国土交通省|長期優良住宅のページ|長期優良住宅の認定を受けた後は|長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

長期優良住宅を相続する際も手続きが必要

相続や売買、譲渡によって長期優良住宅の所有権を引き継ぐと、同時に認定計画実施者の地位も引き継ぐことになります。

認定計画実施者には、以下の責務が課せられます。

- 認定計画に基づき住宅を建築する

- 建築工事の完了後は新築時に作成した維持保全を実施する

- 建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存する

そのため、相続などを受けた場合は、所管行政庁へ認定計画実施者の変更手続きをする必要があります。

参考:国土交通省|長期優良住宅のページ|長期優良住宅の認定を受けた後は|長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

違反者には認定取消しや補助金・税控除の返還を課せられる

一度長期優良住宅の認定を受けると、定期点検やその結果に応じた修繕が義務付けられます。

そのため、所管行政庁による調査で点検・修繕の実施を確認できなかったり、届出せずにリフォームしていたりすることが判明すると、改善指導を受けます。

改善に応じない場合は、認定取り消しや補助金・税優遇措置等の返還を求められる可能性があるので注意しましょう。

参考:国土交通省|長期優良住宅のページ|長期優良住宅の認定を受けた後は|長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

長期優良住宅「相当」ではメリットをフル活用できない

長期優良住宅の認定条件をクリアしていても、認定申請していない住宅は長期優良住宅「相当」としか見なされません。

フラット35の金利引き下げなど、制度・サービスによっては長期優良住宅相当でも対象となりますが、国の補助金や税控除、地震保険の割引などは受けられないので注意しましょう。

認定長期優良住宅が最高グレードの住宅とは限らない

長期優良住宅は「最高の住宅性能を持つ家」というイメージがありますが、実はそうとも限りません。

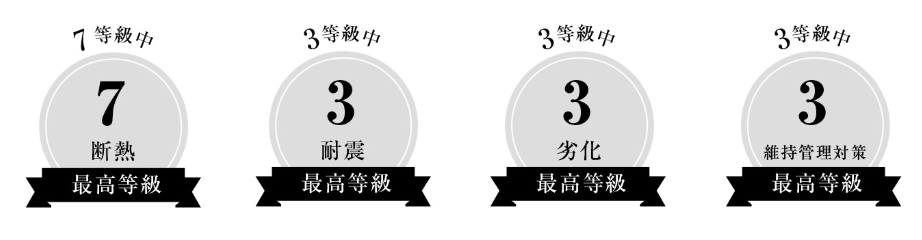

耐震性能・断熱性能を見ると、長期優良住宅の基準よりも高い等級があります。

- 長期優良住宅の認定基準「耐震等級2以上」▶︎住宅性能表示制度における最高等級は「耐震等級3」

- 長期優良住宅の認定基準「断熱等級5以上」▶︎住宅性能表示制度における最高等級は「断熱等級7」

つまり、長期優良住宅の認定を受けたからといって、地域によっては耐震・断熱性能が不十分な可能性もあるということです。

長期優良住宅を後悔しないためのポイントは、以下の記事でも紹介しています。

>長期優良住宅で後悔しがちな理由と失敗しないためのポイント|メリット・デメリットやよくある質問にも回答

福井県で長期優良住宅・デザイン性の高い注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

世界基準の断熱等級7×耐震等級3の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

▶ノークホームズの施工事例集

次の章では、住宅性能表示制度の概要と断熱等級について詳しく紹介します。

断熱等級とは|住宅性能表示制度の概要と2025年からの義務化

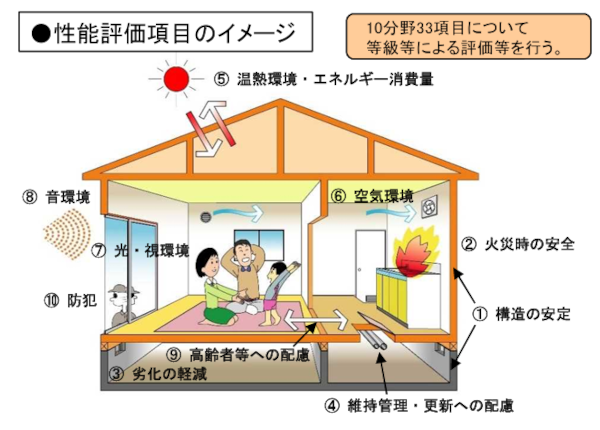

断熱等級とは、2000年4月に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)に基づく住宅性能表示制度のうちの1項目です。

住宅性能表示制度では、断熱性だけではなく様々な性能に関する評価基準が定められています。

住宅性能表示制度の概要

住宅性能表示制度とは、誰でもわかりやすく住宅の性能を公平かつ客観的に認識できるようにするための仕組みです。

品確法では日本住宅性能表示基準が定められており、登録住宅性能評価機関が以下を行います。

- 設計図書での評価(着工前)

- 住宅性能・建設住宅評価書の交付

- 施工段階・完成段階での検査

評価される住宅性能は、省エネ性や断熱性、耐震性だけではなく、防犯、火災時の安全性、音環境、バリアフリー性など10分野33項目と多岐に渡ります。

多数の項目のうち、長期優良住宅の認定を受けるためには以下4分野が必須評価項目です。

| 構造の安定に関すること |

|

| 劣化の軽減に関すること |

|

| 維持管理・更新への配慮に関すること |

|

| 温熱環境・エネルギー消費量に関すること |

|

断熱等級の種類|等級4は2025年から義務化

- 住宅の外皮(※)の断熱性能を表す「UA値(※)」

- 住宅の外皮の日射遮蔽性能を表す「ηAC値(※)」

※外皮:屋根、天井、壁、床、窓、ドアなど、屋内外の隔たり部分

※UA値:外皮平均熱貫流率とも呼び、外皮を介して住宅全体の熱がどれくらい出入りするかを示す指標で、値が小さいほど熱の出入りが少なく断熱性能が高いことを意味する。

※ηAC値:冷房使用時における外皮からの平均日射熱取得率を示す指標で、値が小さいほど日射熱が入りにくく遮蔽性能が高いことを意味する。

UA値・ηAC値の基準は、気候特性を踏まえて設定された地域区分によって異なり、それぞれ等級1〜7に分類されます。

ポイントは、建築物省エネ法の改正によって2025年4月以降に建てられる全ての新築住宅に対して、断熱等級4以上(=省エネ基準適合)が義務化されるという点です。

この動きに先駆けて、長期優良住宅の認定条件は2022年9月までは断熱等級4以上でしたが、2022年10月に「断熱等級5以上」に引き上げられました。

また、2030年には義務化のラインが断熱等級5(=ZEH水準)までさらに引き上げられることが既に決まっているため、長期優良住宅の認定条件も変わることが予想されます。

とくに関東より東・北に位置する比較的寒いエリアでは断熱等級6以上がスタンダードで、2030年以降も見据えて断熱等級7の住宅が増えています。

こちらのコラムでは断熱等級5・6・7の違いや等級の選び方も解説しています。

福井県で長期優良住宅・デザイン性の高い注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

世界基準の断熱等級7×耐震等級3の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

▶ノークホームズの施工事例集

次の章では、長期優良住宅と高断熱住宅に関して多くのお客様からいただく質問を紹介します。

長期優良住宅・高断熱住宅に関する“よくある質問”

最後に、長期優良住宅や高断熱住宅についてよくいただく質問を紹介します。

Q.長期優良住宅の価格は一般的な住宅と比べてどのくらい高くなる?

長期優良住宅の認定を受けるためには諸費用(申請書類作成・認定手数料・申請代行料など)が20〜30万円かかるのに加えて、住宅性能も建築基準法が定めるものより高いグレードを求められます。

そのため、長期優良住宅の建築費用は「80〜110万円/坪」程度が相場です。

※住宅の規模・構造・間取り・地域によって坪単価は異なります。

ちなみに国土交通省の調べでは、2024年の木造戸建住宅平均建築費用は81.18万円/坪(24.6万円/㎡)でした。

参考:国土交通省|住宅着工統計|2024年次|表34(新築住宅)利用関係別、構造別、建て方別(住宅の工事費)/戸数、床面積、工事費予定額、1戸あたり工事費予定額、1平米あたり工事費予定額

このデータから分かる通り、住宅全体で高断熱化・高耐震化が進んでおり一般的な住宅と長期優良住宅の建築費用の差は縮まっています。

Q.長期優良住宅の新築を任せる会社選びのポイントは?

長期優良住宅を建てたい方は、設計施工実績の豊富な会社へ相談しましょう。

また、高い断熱性と耐震性が標準仕様の建築会社でしたら、追加費用を抑えられます。

福井県で数多くの高性能住宅を手がけるノークホームズは、“長期優良住宅を超える”住宅性能が標準仕様です。

ノークホームズの住宅は、全棟で長期優良住宅の認定条件である断熱等級5を超える等級7と、北海道基準を超える高気密性能を兼ね備えています。

福井でマイホームを検討中の方は、ノークホームズへお問い合わせください。

世界基準の断熱等級7×耐震等級3の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

▶ノークホームズの施工事例集

まとめ

今回は、長期優良住宅の認定条件やメリット・デメリット、住宅性能表示制度、断熱等級について紹介しました。

地域によっては長期優良住宅の基準をクリアしていれば十分とは限りません。

高い耐震性・断熱性を持つ住宅を建てたい方は、高性能住宅の施工実績が豊富なノークホームズへご相談ください。

※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。