省エネ住宅とは|種類と基準は義務化でどうなる?減税・補助金などお得な情報も

「省エネ住宅ってどんな家?」「省エネ住宅を建てるとどんなメリットがある?」とお考えの方へ。

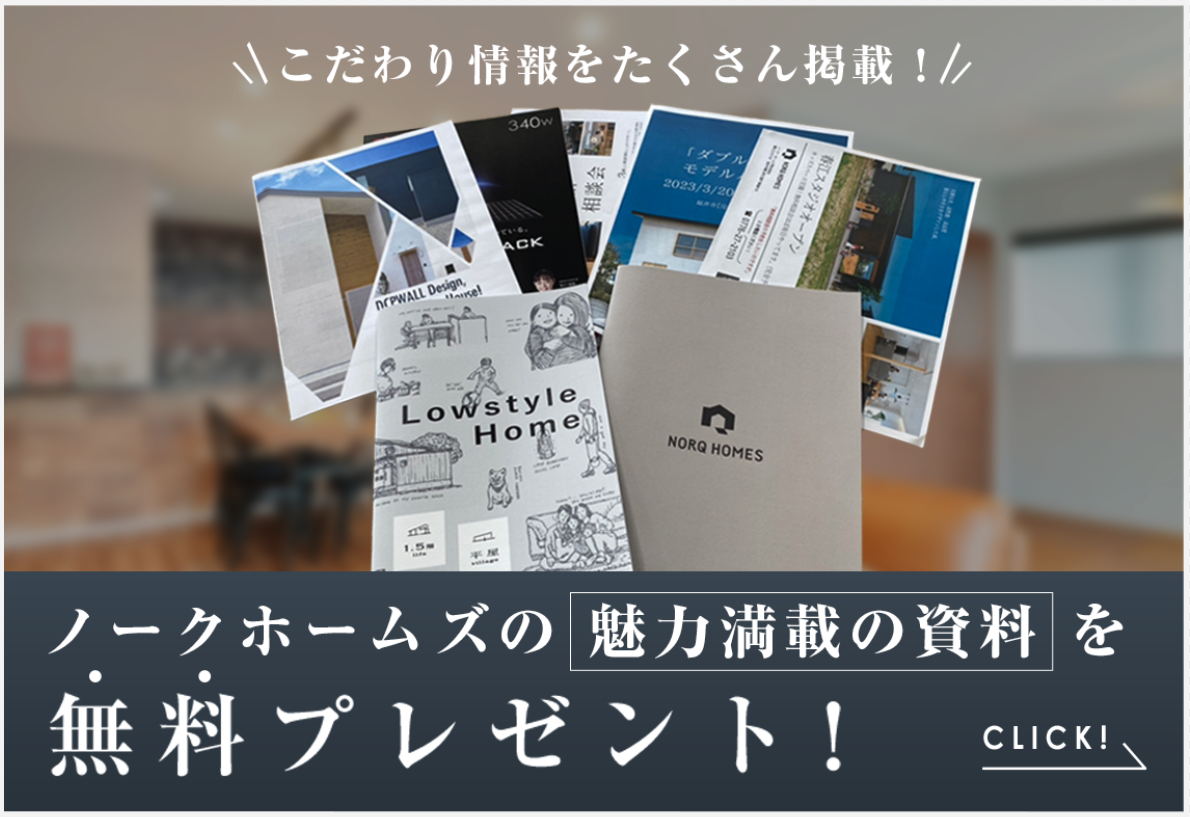

福井・石川で省エネ住宅が標準仕様の注文住宅工務店「ノークホームズ」が、省エネ住宅の種類とそれぞれの基準、メリット・デメリット、補助金・減税制度について詳しく解説します。

| コラムのポイント |

|---|

|

このコラムを読むと長寿命な省エネ住宅をリーズナブルな価格で建てるヒントが見つかりますので、ぜひ最後までごらんください。

▶ノークホームズの施工事例集

※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。

目次

省エネ住宅とは|種類とそれぞれの基準

省エネ住宅とは、主に家の断熱性能を高めて冷暖房にかかる消費エネルギーを最小限に抑えるための工夫が施されている住宅を指します。

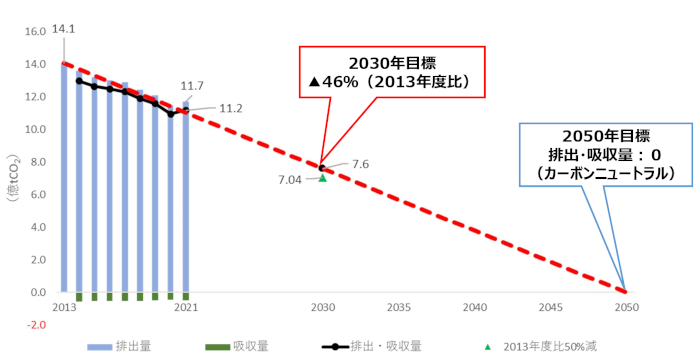

日本では2050年カーボンニュートラル実現に向けて、住宅を含む建物の省エネ化が推し進められており、家庭におけるエネルギー消費の削減は大きな課題です。

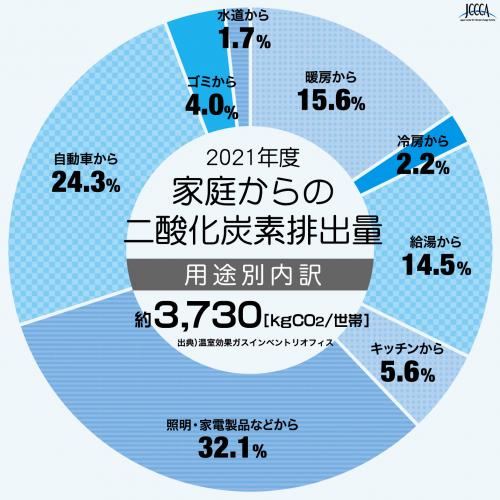

環境省の調べによると、エネルギー消費による二酸化炭素排出量のうち14.7%(約1/7)が家庭からによるもので、分野別に分けると、以下のようになります。

照明や家電製品の使用に次いで、冷暖房による二酸化炭素排出量は約30%と多いことから、省エネ住宅では主に空調負荷を軽減する高い断熱性・日射遮蔽性・気密性が求められるのです。

- 断熱性:外皮(壁、床、屋根、窓など屋内外を隔てる部分)を通しての熱の出入りを抑えること

- 日射遮蔽性:夏に日射を遮蔽して室温上昇を抑えること

- 気密性:空気の移動(熱の出入り)を抑えるために隙間を減らすこと

ここでポイントとなるのが、「省エネ住宅はいくつかの種類に分けられる」という点です。

低炭素住宅

低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出量を抑制するために、以下の条件を満たした住宅を指します。

- 省エネ基準(※)に比べ、一次エネルギー消費量を20%以上削減できること

- 再生可能エネルギーを利用できる設備(太陽光発電など)を導入していること

- 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備による創エネルギー量の合計が、一次エネルギー消費量(※)における基準の50%以上を達成すること(戸建住宅の場合のみ)

- その他「低炭素化に資する措置(※)」が講じられていること

※省エネ基準:建築物省エネ法で定められた「建築物エネルギー消費性能基準」

※一次エネルギー消費量=空調エネルギー消費量+ 換気エネルギー消費量+ 照明エネルギー消費量 + 給湯エネルギー消費量+その他エネルギー消費量 (家電製品など)-太陽光発電設備等による創エネ量(自家消費分)

※低炭素化に資する措置:貯水対策(節水型設備機器の導入)、エネルギーマネジメント(HEMSの導入)、ヒートアイランド対策(屋上や壁面の緑化など)、住宅の劣化軽減対策、V2H充放電設備の設置など

2012年に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律(通称:エコまち法)で定められた低炭素建築物認定制度によって所管行政庁が低炭素住宅を認定しており、その累計認定数は約5万件です。(戸建住宅のみ)

ZEH(ゼッチ)

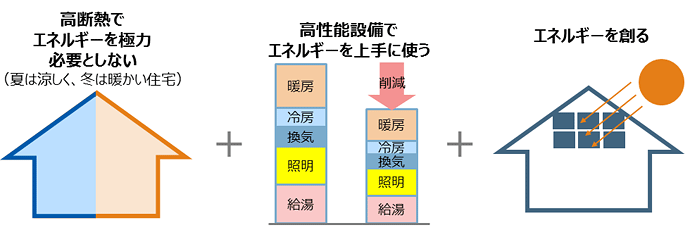

ZEH(ゼッチ)とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で、以下3つのアプローチによってその家の消費エネルギー量を“プラスマイナス・ゼロ”にすることを目指す住宅です。

- 外皮の断熱性能等を向上させる

- 高効率な設備システムを導入する

- 太陽光発電などでエネルギーを創り出す

ZEHとして認定されるためには、以下の条件を全てクリアする必要があります。

- ZEH強化外皮基準(※)を上回ること

- 再生可能エネルギー設備を導入していること

- 再生可能エネルギーを含まず、基準一次エネルギー消費量から20%以上一次エネルギー消費量を削減できること

- 再生可能エネルギーを含めて、基準一次エネルギー消費量から100%以上一次エネルギー消費量を削減できること

※ZEH強化外皮基準:地域区分1〜8それぞれで設定されたUA値(外皮平均熱貫流率)

ZEHの認定を受けていないものの、ZEH相当の省エネ性を持ち再生可能エネルギー設備を導入していない住宅を「ZEH水準省エネ住宅」と呼ぶ場合もあります。

以下の記事では、ZEHの省エネ性についてさらに詳しく解説しています。

>ZEH水準・ZEH・省エネ住宅の違いや条件|ZEHのメリット・デメリット、補助金などの優遇を簡単解説

>断熱等級5のZEHでも寒い?等級6・7との違い、住宅の快適性と光熱費の最適バランスの見極め方

GX志向型住宅

GX志向型住宅とは、ZEH住宅よりも省エネ性能の高い住宅のことです。

| 住宅の種類 | 断熱等級 | 断熱性能向上などによる 一次エネルギー消費量削減率 |

|---|---|---|

| GX志向型住宅 | 6 | 35% |

| ZEH住宅 | 5 | 20% |

政府は、これまで取り組んできたZEH住宅の普及とともに、さらに省エネ性能の高い「GX志向型住宅」の普及を促進する補助金事業『子育てグリーン住宅支援事業』を開始しました。

補助金額は最大160万円で、子育てグリーン住宅支援事業ではもっとも補助額が多く使いやすいのが魅力です。

なお、「GX」とはグリーントランスフォーメーションの略で、化石燃料の使用を太陽光などの自然への負荷が少ないエネルギーへと変革し、エネルギー変革を経済成長の機会にする取り組みのことを意味します。

詳細はこちらのGX志向型住宅のコラムを参考にしてください。

LCCM住宅

LCCMとはライフ・サイクル・カーボン・マイナスの略称で、建設・運用(利用)・解体及び廃棄における二酸化炭素排出量を抑える取り組みで、LCCM住宅は太陽光発電などの再エネ利用と組み合わせて建物の生涯を通じて二酸化炭素の収支をマイナスにする住宅です。

ZEHとアプローチは同じですが、ZEHはエネルギー消費量をプラスマイナス・ゼロを目指すのに対して、LCCM住宅は二酸化炭素排出量をマイナスにすることがコンセプトであることから、ZEHを超える高基準の省エネ住宅と言えます。

LCCM住宅として認定されるためには、ZEHの認定条件を満たし、さらに以下2つの方法による審査をクリアしなくてはいけません。

- LCCM適合判定ツール(日本サステナブル建築協会が開発)にて適合評価を受けること

- CASBEE(※)の戸建評価認証制度における環境効率ランクがSもしくはAであり、さらにライフサイクルCO2ランクが、☆☆☆☆☆(星5つ)であること

※CASBEE:建築環境総合性能評価システムの略称で、省エネ性や環境負荷の少ない資材の使用量、室内の快適性、周辺環境への配慮など複数の評価項目にて、建物の環境配慮性を評価する制度

長期優良住宅

長期優良住宅とは、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」を指し、省エネ性・断熱性・耐震性・劣化対策・維持管理や更新の容易性・居住環境など複数の条件を満たし、長い間快適に暮らせる高性能住宅を指します。

2009年に長期優良住宅の認定制度が始まってから2022年までの間に、累計1,446,057戸(全新築住宅着工戸数に対して29.3%)の新築戸建住宅がZEH認定を受けています。

参考:国土交通省|長期優良住宅の認定状況について(令和5年3月末時点)

認定条件は以下の通りです。

- 【省エネ性・断熱性】断熱等性能等級5、かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること

- 【耐震性】耐震等級3以上であること

- 【劣化対策】劣化対策等級3(新築住宅)であり、その他構造種別ごとの条件を満たしていること

- 【維持管理や更新の容易性】維持管理対策等級(専用配管)等級3以上であること

- 【居住環境】敷地エリアの地区計画や景観条例、まちなみ計画など、建築基準法以外のルールに違反していないこと

- 【住戸環境】居住面積が合計75㎡以上で、少なくとも1階が40㎡以上(階段を除く)であること

- 【維持保全計画】新築時に維持保全計画を作成し、最低10年に一度はそれに沿って定期点検を実施し、適宜修繕や補修、改修すること

- 【災害配慮】災害発生リスクがあるエリアでは、リスク内容に応じて所管行政庁が定める措置を講じること

参考:国土交通省|長期優良住宅のページ|認定制度概要パンフレット(新築版)

以下の記事では、長期優良住宅の省エネ性について深掘りしていますので、ぜひ併せてご覧ください。

>長期優良住宅の断熱等級は5で十分?認定制度の概要と今後の義務化の動向も解説

>長期優良住宅で後悔しがちな理由と失敗しないためのポイント|メリット・デメリットやよくある質問にも回答

パッシブハウス(パッシブデザイン住宅)・スマートハウス

パッシブデザインとは太陽光や日射熱、自然風、地熱などの自然エネルギーを活用して、快適な室内環境を創り出す設計手法です。

一般社団法人パッシブハウス・ジャパンが設けた高い省エネ基準を全てクリアした住宅をパッシブハウスと呼び、パッシブデザインを部分的に取り入れた家をパッシブデザイン住宅と呼びます。

スマートハウスとは、IoT(※)技術を活用してその家の消費エネルギーを最適化できる住宅です。

※IoT:Internet of Thingsの略称で「モノのインターネット」を意味し、住宅設備や家電製品などのインターネットに接続して管理するシステム

スマートハウスに欠かせない設備がHEMS(Home Energy Management System)で、省エネ・蓄エネ(蓄電)・創エネ(発電)を自動で管理・制御できます。

パッシブデザイン住宅とスマートハウスには公的な認定制度はありませんが、断熱性・省エネ性の基準を満たすと、その他省エネ住宅としての認定を受けられる可能性がありますので、気になる方は建築会社へお問い合わせください。

以下の記事では、パッシブハウスについて紹介していますので、併せてご覧ください。

>パッシブハウスに住んでみてわかるメリット・デメリット|パッシブデザインに強いメーカーの選び方も解説

福井県でデザイン性の高い省エネ注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

世界基準の「断熱等級7×耐震等級3」の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

▶ノークホームズの施工事例集

次の章では、省エネ基準適合の義務化について解説します。

2025年4月より省エネ基準適合は“義務”

2015年に交付された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)が2022年に改正され、いよいよ2025年4月から新築建築物全てに省エネ基準への適合が義務化されます。

省エネ基準とは

省エネ基準とは建築物省エネ法に基づき定められており、建築物の構造や仕様、設備に関する基準を指し、一次エネルギー消費量基準と外皮基準で構成されます。

- 一次エネルギー消費量基準(=省エネ性能に関する基準):BEI(※) ≦ 1.0であること

- 外皮基準(=断熱性能に関する基準):住宅の外皮性能について、UA値(※)・ηAC値(※)どちらも地域区分別に規定されている基準値を下回ること

※BEI:Building Energy Indexの略称で、設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量で求める

※UA値:外皮平均熱貫流率とも呼び、外皮を介して住宅全体の熱がどれくらい出入りするかを示す指標で、値が小さいほど熱の出入りが少なく断熱性能が高いことを意味する。

※ηAC値:冷房使用時における外皮からの平均日射熱取得率を示す指標で、値が小さいほど日射熱が入りにくく遮蔽性能が高いことを意味する。

省エネ基準はこれまで何度も見直され、基準値はどんどん高まっています。

| 1980年 |

省エネルギー基準制定(旧省エネ基準=UA値1.67) |

| 1992年 | 省エネルギー基準改正(新省エネ基準=UA値1.54) |

| 1999年 |

省エネルギー基準改正(次世代省エネ基準=UA値0.87) |

| 2013年 | 省エネルギー基準改正(平成25年省エネ基準=UA値0.87) |

| 2016年 | 省エネルギー基準改正(平成28年省エネ基準=UA値0.87) |

現在の省エネ基準は「平成28年省エネ基準」のままで、住宅性能表示制度における断熱等級4と同等です。

省エネ性能表示制度では断熱等級7まで設けられており認定住宅が増えていることから、「省エネ基準に適合する=高い省エネ性がある」とは言えなくなってきています。

以下の記事では断熱等級についてさらに詳しく解説しています。

>断熱等級4と新基準5・6・7はどれくらい違うのか|対応メーカーの選び方、省エネ等級との違いも解説

>断熱等級7とは|海外(欧米先進国)との違いから見る日本の課題と対策

“義務化”の理由と今後の動き

日本のカーボンニュートラルに対する進捗状況を見ると、一見順調に見えますが2013年からの温室効果ガス削減率を2050年まで維持し続けなくてはならず、このままでは実現が難しいのが現状です。

そのため、これまでの対策をさらに加速させるるために、新築住宅の省エネ基準(断熱等級4)適合義務化が決定しました。

ちなみに、既存住宅も2025年4月以降は増改築部分については省エネ基準適合義務の対象です。

今後はさらに建物へ求められる省エネ性の最低基準が引き上げられることが決定しており、2030年には義務化のラインが断熱等級5(=ZEH水準)になります。

基準値のクリアだけでは不十分な場合も

これから家を建てる場合「最低限の省エネ基準(断熱等級4)をクリアは必須」という考えは間違いではありません。

しかし、近年は電気代が高騰し、ヒートショック(※)のリスクもメディアで取り上げられていることもあり、断熱等級4の上位等級である5・6・7に適合する家が増えています。

※ヒートショック:急激な室温変化によって血圧が急激に上昇・下降して、めまいや心筋梗塞、脳卒中などを発症する現象

関東より東・北に位置する比較的寒いエリアでは断熱等級6以上がスタンダードで、2030年以降も見据えて断熱等級7の住宅は少なくありません。

以下の記事では断熱等級5・6・7の違いや等級の選び方を解説しています。

福井県でデザイン性の高い省エネ注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

世界基準の「断熱等級7×耐震等級3」の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

>福井でGX志向型住宅を新築|160万円の補助金を受け取る方法、モデルハウス・完成見学会情報も紹介

▶ノークホームズの施工事例集

次の章からは、省エネ住宅を新築するメリットを紹介します。

省エネ住宅を新築するメリット

省エネ住宅には、単に消費エネルギーを削減するのではなく、様々なメリットがあります。

- 室内の快適性が高まる(断熱性向上により室温が安定し、空間ごとの温度差を軽減できる)

- 健康的な暮らしを送れる(ヒートショックの発症リスクを抑えられる)

- 光熱費削減につながる(室温が外気温の影響を受けにくく、空調効率がよくなる)

- 家が長持ちする(断熱性向上によって結露が減り、柱や土台などの構造体をシロアリ被害や腐朽から守れる)

- 補助金・減税制度の対象になる(省エネ住宅を対象とした制度が複数ある)

- 省エネ住宅の種類によっては住宅ローン金利が引き下げられる(例:長期優良住宅対象の「フラット35S」)

- 性能向上計画認定住宅(※)に認定されると容積率緩和を受けられる(認定住宅は省エネ性能向上のための設備スペースを考慮し、容積率が上限10%上乗せされる)

- 不動産に付加価値がつく(省エネ住宅にすることで不動産市場において他の物件と差別化できる)

※性能向上計画認定住宅:誘導基準(省エネ基準よりも高い水準)に適合していると認定される住宅(参考:国土交通省|性能向上計画認定制度 改正ポイント)

福井県でデザイン性の高い省エネ注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

世界基準の「断熱等級7×耐震等級3」の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

▶ノークホームズの施工事例集

次の章からは、認定長期優良住宅を建てる前に知っておいていただきたいデメリット・注意点を紹介します。

省エネ住宅のデメリット・注意点と解決方法

省エネ住宅を選ぶメリットは複数ありますが、一方で事前に知っておくべきデメリットや注意点もあります。

間取りや家の形状・デザインが制限される可能性も

省エネ住宅を建てるためには、断熱性能の高い外装材や窓サッシなどの開口部材が必須です。

また、空調効率を高めるために間取りが制限される可能性もあります。

そのため、省エネ住宅を建てる際には建築会社と綿密に打ち合わせを重ね、懸念点を一つずつ慎重に確認しましょう。

認定を受けないと各種優遇を受けられない

いくら省エネ住宅の基準を満たしていても、公的に認定されていないと補助金・減税制度などの対象から外れる可能性があるので注意しましょう。

ただし、フラット35Sなど一部のサービスは、独自の基準を設けて認定住宅相当の性能であれば対象になります。

そのため、省エネ住宅を建てる際は利用したい制度の要件をチェックして、認定を受けるかどうか検討しましょう。

費用が高くなる

各種省エネ住宅の基準を満たすためには、高い住宅性能が求められます。

さらに、公的な認定を受けるためには、性能を証明する書類の作成や、審査機関への申請が必要です。

そのため、省エネ性の低い住宅と比べると、新築にかかる費用は「1.5〜2倍程度」になる可能性があるので注意しましょう。

ただし、近年は戸建て住宅の省エネ性能が全体的に底上げしていることもあり、認定省エネ住宅と平均的な戸建住宅の価格差は縮まっている傾向が見られます。

長期優良住宅・ZEHの建築費用は「80〜110万円/坪」程度が相場ですが、2024年11月に建てられた木造戸建て住宅の全国平均建築費用は「81.18万円/坪」です。

※住宅の規模・構造・間取り・地域によって坪単価は異なります。

参考:国土交通省|住宅着工統計|2024年次|表34(新築住宅)利用関係別、構造別、建て方別(住宅の工事費)/戸数、床面積、工事費予定額、1戸あたり工事費予定額、1平米あたり工事費予定額

定期点検に費用がかかる

省エネ住宅の中には、定期点検を必要とする家があります。

例えば、長期優良住宅は新築時に作成した維持保全計画に沿った点検が義務付けられており、住宅用太陽光発電システムも改正FIT法(固定価格買取制度)によって定期的な保守点検やメンテナンスをしなくてはいけません。

専門家による点検は1回につき3〜5万円程度の費用がかかるため、省エネ住宅を建てる際はそのコストと点検周期も念頭におきましょう。

設備の維持に費用がかかる

太陽光発電システムや高性能給湯器(※)を維持するためには、メンテナンスや修繕、更新の費用が必要です。

※高性能給湯器:ガスをエネルギー源とするエコジョーズ・エネファーム、電気をエネルギー源とするエコキュートなど

例えば、太陽光発電に欠かせない太陽光や蓄電池から得た直流電力を、家庭やビルで使える交流電力に変換するパワーコンディショナーを交換する際には、35〜50万円程度かかります。

また、高性能給湯器は一般的なガス給湯器と比べると、5〜10倍程度の価格です。

そのため、省エネ住宅を建てる際は、新築コストに加えて継続的に必要となる維持コストも事前に確認しましょう。

着工後のプラン変更やリフォームに計画変更申請が必要

ZEHや長期優良住宅などを建てて公的な認定を受け、補助金や減税制度を利用する場合、着工後のプラン変更やリフォームによって住宅性能が当初から変わると計画変更の申請が必要な場合があります。

特に省エネ性・断熱性を左右する、外壁・屋根や窓などの開口部、給湯設備機器などを変更する場合は、事前に所管行政へ変更申請の有無について確認しましょう。

福井県でデザイン性の高い省エネ注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

世界基準の「断熱等級7×耐震等級3」の住まいをリーズナブルな価格でご提供します。

▶ノークホームズの施工事例集

次の章では、省エネ住宅が対象の補助金・減税制度について解説します。

省エネ住宅が対象の補助金・減税制度

住宅の省エネ化は国が推進する取り組みのうちの1つであるため、いくつもの“お得な”制度が設けられています。

補助金制度

| 子育てグリーン住宅支援事業 |

補助金額:新築は最大160万円/戸 対象:GX志向型住宅(※)・長期優良住宅・ZEH水準住宅 |

| 給湯省エネ2025事業 |

補助金額:新築は6〜20万円/台 対象:ヒートポンプ給湯機・ハイブリッド給湯機・家庭用燃料電池 |

※GX志向型住宅:断熱等級6以上に加えて、一次エネルギー消費量の削減率に関する基準を満たす住宅

補助金制度の詳細については以下の記事で詳しく解説しています。

>【2025年版】長期優良住宅に使える補助金は?条件や申請方法まとめ「子育てグリーン住宅支援事業」も解説

>GX志向型住宅とは?補助金対象&ZEHより省エネ性能の高い住宅|補助金の申請条件などわかりやすく解説

>福井でGX志向型住宅を新築|160万円の補助金を受け取る方法、モデルハウス・完成見学会情報も紹介

減税制度(税控除特例)

| 所得税控除(住宅ローン減税) |

|

| 登録免許税率の引き下げ |

|

| 不動産取得税の控除対象増額 |

|

| 固定資産税の減額措置適用期間延長 |

|

参考:国土交通省|住宅ローン減税、国土交通省|認定長期優良住宅に関する特例措置

ただし、それぞれの制度を利用するためには所有者や床面積に関する条件も満たさなくてはいけないため、事前に詳細を確認しておきましょう。

福井県でデザイン性の高い省エネ注文住宅を建てるなら、ノークホームズにお気軽にご相談ください。

「断熱等級7×耐震等級3」が標準仕様です。電気代など光熱費のコストダウン効果も解説していますのでぜひ参考にしてください。

▶ノークホームズの施工事例集

まとめ

今回は、省エネ住宅の種類や基準、新築するメリット・デメリット、利用できる補助金・減税制度について紹介しました。

高い省エネ性・断熱性を持つ住宅を建てたい方は、高性能住宅の施工実績が豊富なノークホームズへご相談ください。

※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。